En el Municipio de Acámbaro, perteneciente al estado de Guanajuato, existe un poblado de nombre Iramuco en el que habitan poco más de 61 mil personas. Como en muchas otras poblaciones del país, sus habitantes celebran los días santos de la Semana Mayor con una representación de la Pasión de Cristo en la que participan activamente, ya sea interpretando algunos de los personajes -cabe destacar que los principales están simbolizados en las propias figuras de bulto de la Iglesia- o como fieles que en la contemplación y la fe acompañan el acto.

En 1951 Tomás Montero Torres fue ahí con una misión: efectuar un reportaje gráfico de esta tradición. Captó cerca de un centenar de fotografías, una serie que hace palpable su destreza para contar historias visuales; porque era lo que más le gustaba según sus tarjetas de presentación, ser reportero gráfico. La época dorada de las revistas ilustradas de México quedó atrás, y ahora es raro ver conjuntos grandes de fotografías mostrando un hecho o contándolo por sí mismas, así que compartir la mayor parte de ese reportaje gráfico bien puede considerarse un lujo.

Narrar una historia exige destreza y conocimiento. Hacerlo visualmente, también. Tomás Montero perfeccionaba continuamente sus habilidades en el uso de sus cámaras, su relación con la luz, el oficio del cuarto oscuro… Pero -por lo que este extraordinario reportaje muestra- también acudía a los hechos con la información necesaria para adelantarse a los acontecimientos y capturar las imágenes precisas, para contar con fotografías de cada fase de la historia, para tener la certeza de poder reconstruir más adelante todo el hilo narrativo.

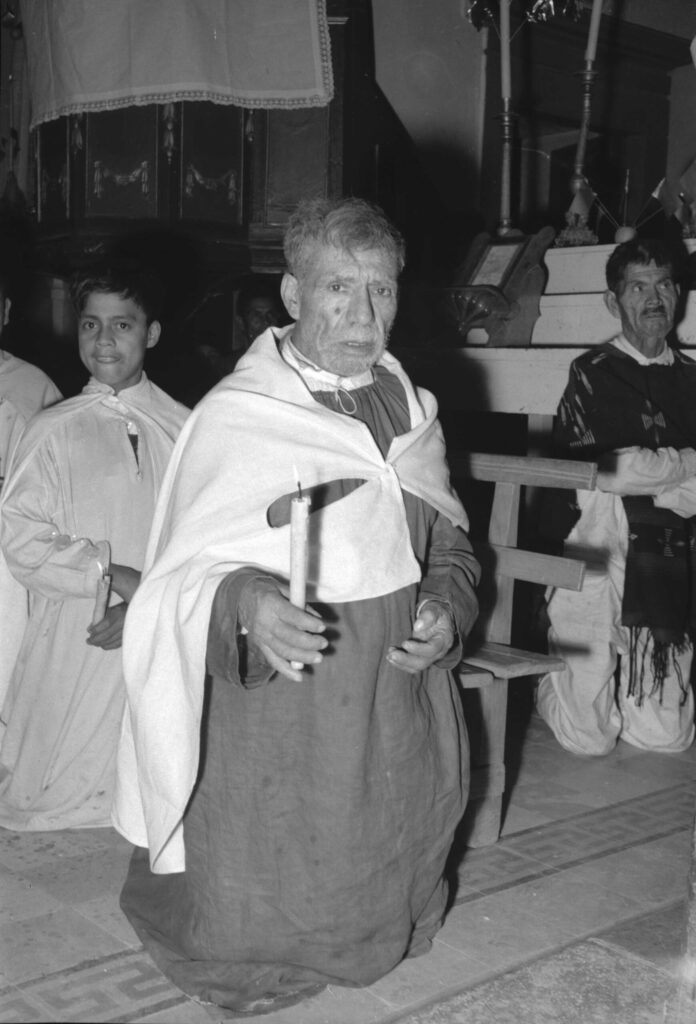

Los doce apóstoles preparándose para su participación

La diferencia de edades o la sencillez de la vestimenta no menguan la fuerza de la fe

Buscando en este 2012 información sobre la Semana Santa en Iramuco -que continúa siendo la principal fiesta religiosa del lugar- es visible una mayor vistosidad en los recursos escenográficos y de vestuario, la presencia de hermosos arreglos florales e incluso la participación de personas en lugar de las figuras extraídas de la Iglesia en algunas de las escenificaciones… También hay cambios notorios en los espectadores, donde además de los residentes se mezclan visitantes y migrantes que retornan para estas fechas: predominan las miradas curiosas y han desaparecido las mujeres cubiertas con rebozos de fino hilado.

Dar marcha atrás en el reloj y ver los rostros participantes de ese 1951 registrado por Montero Torres a lo largo de varios días, es al mismo tiempo contemplar otro México, de una sencillez robusta y una introspección que ha ido revelándose con el tiempo…

En la última cena, el Cristo presidiendo la bendición de los panes

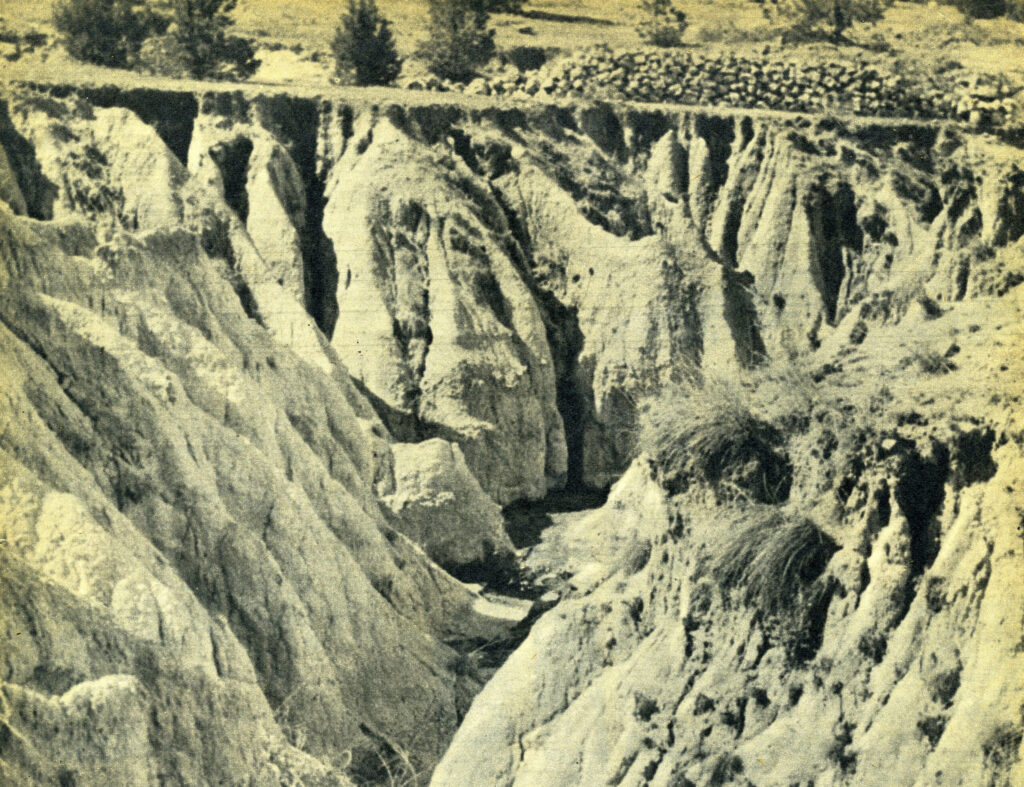

Asombran las paredes de petate y la sencillez del paisaje del Monte de los Olivos

Judas y las 30 monedas que dan paso franco a los soldados

Cambio de ropajes y su apresamiento

Al siguiente día lo llevan con Poncio Pilatos para que decida qué hacer, pero como es bien sabido él prefiere lavarse las manos…

Los soldados vuelven a llevárselo

Comienza el martirio de la cruz y las caídas, en este caso acompañado por niños ángeles

María Magdalena se acerca a él para refrescarlo y su imagen santa queda plasmada en el lienzo

En este peregrinar no va solo, le acompañan cientos de fieles…

No pueden faltar las imágenes de sus padres, que afligidos lo acompañan a lo largo del Via Crucis

El púlpito del sacerdote también es llevado en brazos por los fieles, para que a lo largo de la jornada les recuerde el significado de cada acto…

No existe nadie ajeno a esta Pasión celebrada en Iramuco, Guanajuato… La participación de todos es esencial para el fortalecimiento de la fe…

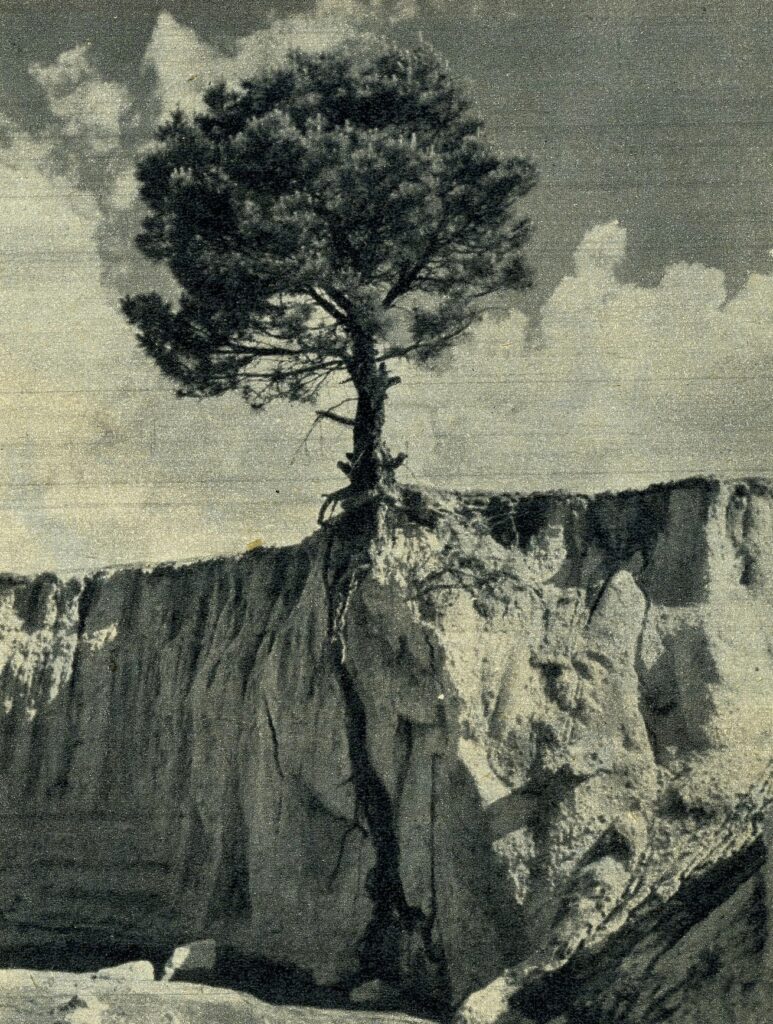

Ver desde la comodidad de este árbol, casi diseñado para ello…

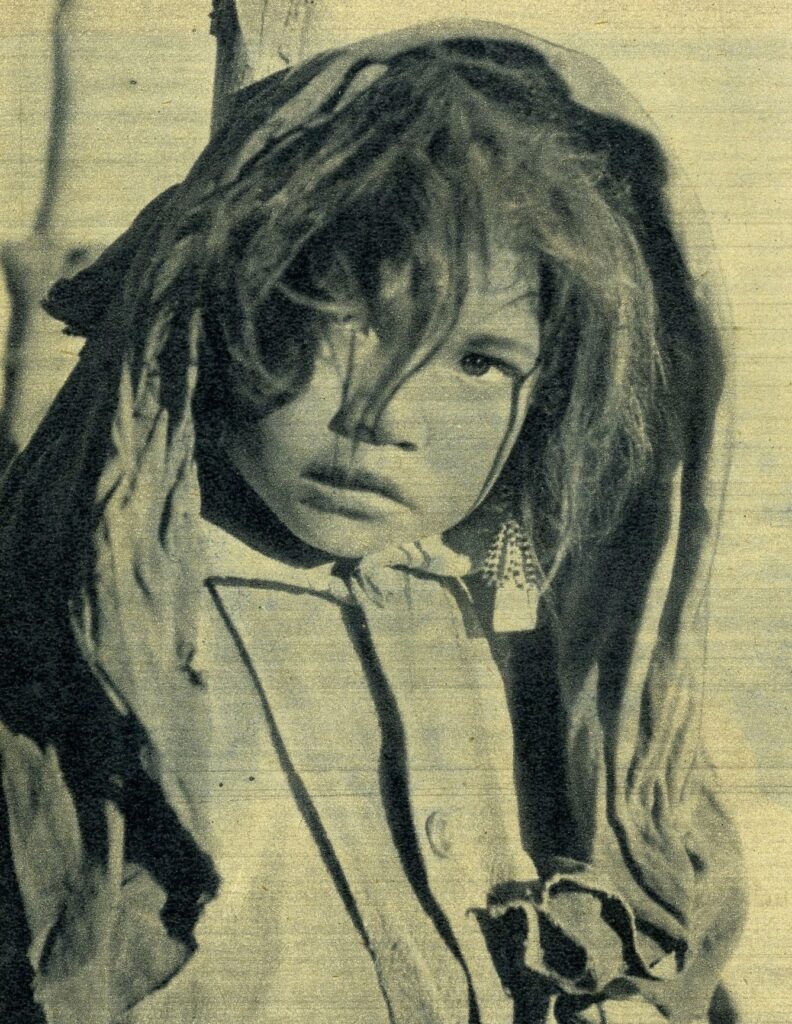

Las mujeres de Iramuco, de esa mitad del siglo XX, tienen un papel principal. Una fuerza redentora que sin duda transmitían a sus familias… Mujeres niñas, mujeres penitentes, mujeres de rebozo, veladora y rezo…

Esta hermosa niña ángel cuida del Cristo y lo refresca

Muchos rostros de dolor se conduelen en esa empatía hacia el Cristo próximo a crucifixar

Entre los pobladores asistentes destaca el grupo responsable de acompañar con música La Pasión… Cabe destacar que aunque son “músicos de pueblo” eso no hace mella en su preparación: el director marca los compases con tiento y pequeños niños ayudan portando las partituras, de modo que cada músico pueda ejecutar su instrumento con maestría… Aquí, una vez más, el saber ver bien de Tomás Montero, y su acercamiento respetuoso al fotografiar, otorgando visibilidad y dignidad en el acto.

Llega el momento de la crucifixión, y aunque hay que poner una corona de espinas y clavar, las manos que lo hacen muestran la misma ternura que el rostro atento y generoso de quienes lo hacen…

¡Cuántos se requieren para clavar a un solo hombre en la cruz!

Seriedad, dolor, respeto… Sencillez en el recuerdo anual de La Pasión de Cristo…

En el Templo de San Jerónimo de Iramuco, Guanajuato, las ofrendas y los adornos que perpetuarán por unos días la intensidad y el sentido de la fiesta. Otro Cristo permanecerá en ella a lo largo del año, con la corona ya inserta a su figura doliente…

El poblado volverá a llenarse de quietud, y el árbol, retomada la tranquilidad de su sombra, seguirá creciendo bajo el sol…