Desconozco si cultivaron una amistad, pero Margarita Michelena y Tomás Montero Torres coincidieron, por lo menos, durante cuatro momentos de su vida. La primera en la Universidad Nacional Autónoma de México, a mediados de los años 30, cuando ella estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras y Montero Torres en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. De esos primeros años de estudio, llegarían a convertirse en poeta y periodista, la primera; pintor y fotorreportero, el segundo. Durante esa época, para ser más precisos, en agosto de 1937, ambos asistieron al evento de inauguración de la Galería Permanente de la Generación Revolucionara Unificadora de Artistas (GRUA), ubicada en la calle de Corpus Christi No. 6, como puede comprobarse en la publicación que esa misma asociación hizo, con motivo de registrar tal suceso:

Tomás Montero Torres con traje y abrigo, en la foto superior y en el tercer sitio de derecha a izquierda.

Margarita Michelena en la foto inferior, primera fila, segundo sitio de derecha a izquierda. Montero Torres en la foto superior, segunda fila, tercero de derecha a izquierda, ya sin abrigo.

La publicación hacía referencia a los 23 artistas cuya obra se expuso para ese acto, además de incluir el cuento “Historia de travesuras”, de quien entonces firmaba como “Marga Michelena”. Entre otros, participaba también el pintor Manuel Montiel Blancas, quien compartiría una larga amistad con Tomás Montero.

Posteriormente, los dos trabajarían para la revista América, ella -oriunda de Hidalgo- comenzaría ahí su carrera literaria; él -oriundo de Michoacán- colaboraría ahí como fotógrafo y “asesor artístico”, de acuerdo con los créditos de ejemplares de la época.

Y por último, hay un cuarto instante registrado de vida compartida entre ellos, que en lo personal a mi me gusta mucho: una visita de Tomás Montero Torres a casa de Margarita Michelena.

Me lo cuenta esta serie de imágenes de fino acercamiento al espacio íntimo, al hogar y los afectos cercanos… Incluso una imagen que registró un abrazo de Margarita con su esposo e hija, que aunque ya se encuentra muy diluido, alcanza a mostrar un perfil de su brazo, cierta silueta.

En todas hay un porte indudable de esta mujer que, para muchos intelectuales de altura, como el propio Nobel Octavio Paz, poseyó una de las mentes mejor cultivadas de su tiempo.

Sus finas manos, ese mirar hacia dentro de sí misma, la suavidad que se intuye en la tela de su atuendo… No creo que sea sencillo posar así para un desconocido pero sí, quizá, para alguien que detrás de la lente se sabe amigo.

Veámosla como mujer indómita y entera, que halló en la palabra la forma directa de denunciar verdades y en la poesía la mejor manera de hablarse a sí misma. En el número 237 de la legendaria revista Vuelta, Octavio Paz escribió, con motivo del justo homenaje que en 1996 se le hiciera en Bellas Artes a Margarita Michelena: “pertenece a esa rara estirpe de poetas que en formas diáfanas alían el pensamiento al sentimiento, lo que pensamos con los sentidos a lo que sentimos con la cabeza. Sus poemas son cristalizaciones transparentes. Desde su primer libro me impresionaron, por igual, la maestría de la hechura, la profundidad del concepto y la autenticidad de la emoción. Equidistante del grito y del frío conceptismo, de la confesión sentimental y del «preciosismo», sus poemas brotan del suelo del lenguaje como chopos, pinos o álamos; también como torres de reflejos y esbeltos obeliscos de claridades. Poemas bien plantados en la tierra pero movidos por una misteriosa voluntad de vuelo. Gravitación y levitación”.

Y es un cierto halo de levitación el que yo distingo en varias de estas fotografías. En estos retratos amorosos de una poeta que, entre mucho, alguna vez escribió:

“Cuando yo digo amor”

Cuando yo digo amor identifico

sólo una pobre imagen sostenida

por gestos falsos,

porque el amor me fue desconocido.

Cuando yo digo amor

sólo te invento

a ti, que nunca has sido.Y cuando digo amor

abro los ojos

y sé que estoy en medio

de mis brazos vacíos.

Cuando yo digo amor

sólo me afirmo

una presencia impar

como mi almohada.

Cuando yo digo amor

olvido nombres

y redoblo vacíos y distancias.

Cuando yo digo amor

en una sala

llena de rostros fútiles

y pisadas oscuras en la alfombra.

Cuando yo digo amor

crece la noche

y mis manos encuentran

para su hambre doble y prolongada

mi pobre rostro solo

repetido por todos los rincones.

Cuando yo digo amor

todo se aleja

y me asaltan mi nombre y mis cabellos

y las hondas caricias no nacidas.

Cuando yo digo amor

soy como víctima.

La inválida en salud.

El granizo y la rosa paralelos.

La dualidad del árbol y el paseante.

La sed y el parco refrigerio. Yo soy mi propio amor

y soy mi olvido.

Cuando yo digo amor se me desploma

la ascensión de las venas.

Sobreviene un otoño

de fugas y caídas

en que yo soy el centro

de un espacio vacío.

Cuando yo digo amor

estoy sin huellas.

De porvenir desnuda

e indigente de ecos y memoria.

Cuando yo digo amor

advierto inútil

la palma de mi mano —que es convexa—

e increíble

ese girar soltero

del pez en su pecera.

El problema con Agustín Lara es que todo sucede en primera persona, Agustín siempre habla de Lara. Además, todo puede ser una fantasía, realidad mancillada por el hambre de grandilocuencia.

La ventaja con Agustín Lara es que todo es verídico, sin importar el origen.

Al final, se puede decir cualquier cosa. Por ejemplo, que yo tenía ocho años cuando escuché los versos que definieron mi vida.

Era de noche, el Tren Jarocho estaba a punto de salir de la estación de Veracruz con destino al Distrito Federal. La gente subía, bajaba, conversaba, gritaba, caminaba por el andén.

Yo, pasajero contra mi voluntad, sabía que detrás de las rejas, los arcos, las bancas y las enormes puertas de madera estaban los muelles, la playa, el zócalo, los portales, la pinera, el mercado de pescadería, la iglesia del Sagrado Corazón, el refresco Okey… pero no tenía palabras para describir la tristeza.

Entonces, mientras el tren iniciaba sus movimientos, escuché Veracruz, vibra en mi ser,/ algún día hasta tus playas lejanas/ tendré que volver… Eso cambió todo. Veracruz vibraba en mi ser. Y yo quería volver, algún día. Y las playas estaban lejanas. Y alguien había dicho eso para que yo lo escuchara en la voz de un hombre que tocaba la guitarra sentado sobre un costal lleno de mangos, entre una mujer que revisaba su canasta de enchiladas y dos tipos que daban inicio al interminable juego de baraja.

Las palabras me habitaron. Me convertí en otro, en alguien capaz de nombrar el mundo, de bautizar sentimientos y tirar el ancla en el mar de su identidad. Fui, por primera vez, durante esos minutos, Agustín Lara.

Esto pasa cada vez que el flaco de oro canta. Uno tensa la cicatriz al decir tu párvula boca/ que siendo tan niña/ me enseñó a pecar, y se siente viajero incansable mientras asegura y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme/ porque al fin tus ojos, me los llevo yo, y entiende de farolitos y de cómo se enjuagan las estrellas en Acapulco y de que todo nuevo querer es el amor de sus amores y del hechizo que fascina en su mirar y de que la vida para nada me sirve sin ti… porque uno es Agustín Lara poniéndole nombre a lo que parecía indescriptible.

Gracias a eso, más allá de los romances, las ciudades, las películas, las actas de nacimiento, los personajes y la desmesurada fantasía en la que se regodeó, Lara nos regaló la fe en el lenguaje, en nuestro lenguaje, porque cantamos sin poner en duda lo expresado, convencidos de que mi rival/ es mi propio corazón,/ por traicionero,/ yo no sé/ cómo puedo aborrecerte/ si tanto te quiero.

Al final, la memoria de Agustín Lara siempre habla de nosotros.

(*) Es un honor contar con la colaboración de Efrén Calleja Macedo, como un buen pretexto para compartir parte de las fotografías que Tomás Montero Torres captó del flaco de oro en diversas ocasiones. Efrén es gestor de contenidos y editor de libros de poesía y de la revista La Otra L.

Tomás Montero Torres y Manuel Buendía estaban destinados a conocerse, porque ambos eran michoacanos, y porque a ambos sus familias les desearon la profesión de sacerdortes, aunque, a ambos también, la vida los llevó por otros caminos: fotógrafo y pintor el primero; docente y periodista el segundo (además, Buendía era 13 años más joven que Montero). El destino los reunió en un proyecto editorial comandado por otro gran representante y decano del medio periodístico: Carlos Septién García; y más tarde los llevaría a compartir la aventura de ser docentes en la escuela de periodismo que lleva su nombre.

Fundador de La Nación, considerado en su tiempo el semanario político más importante de América Latina, Septién García atrajo el talento e interés de ambos y los formó en la crítica objetiva y sagaz; mientras que la revista sería, para los dos, una plataforma fundamental de despegue hacia otros derroteros de la comunicación.

Manuel Buendía tuvo una trayectoria coherente y de aportes valiosos. Fue el iniciador, por ejemplo, de esfuerzos de divulgación científica en la prensa escrita, en colaboración larga y estrecha con el Conacyt.

Su oficio incisivo se reflejó en todo su trabajo, y aún más, en una de las columnas que firmaba y que, gracias a su calidad, se publicaba en gran número de medios nacionales e internacionales: Red Privada. Fue censurado en más de una ocasión, y siempre encontró el modo de dejar atrás las presiones para brindar su voz clara e inquisitiva en otros espacios, donde ahondó sobre la CIA, el tráfico de armas y drogas, entre otros temas candentes para la época.

A más de uno molestó, porque el 30 de mayo de 1984 un sicario lo asesinó con cinco balazos por la espalda, en el cruce de Reforma e Insurgentes. Se sabe que estuvieron involucrados varios altos mandos de la Defensa y la Policía de aquel entonces, el nieto del ex Presidente Manuel Ávila Camacho (por lo que estuvo preso 18 años), y Manuel Bartlett, hoy Senador de la República por el Partido del Trabajo.

En honor de Manuel Buendía se creó en 1998 una fundación que lleva su nombre, y que desde entonces publica cada año el informe Recuento de daños, sobre el estado de la libertad de expresión e información en México. Hoy que es Día de la Libertad de Expresión en nuestro país, con tantos periodistas abatidos y censurados, Buendía es uno más para ser recordado.

En la Línea Dorada del Metro de la Ciudad de México hay, desde el 14 de febrero de este 2013, un tren bautizado con el nombre de “Valentín Campa”. Quizás alguno de los cientos de miles de usuarios, en una posición donde pueda ver el vagón del frente y la placa, sienta curiosidad por saber quién fue, o solo lo volteé a ver, distraído.

En verdad parece un corto homenaje –poco visible y descarriado– para quien fue uno de los líderes sindicales más importantes del México del siglo XX, comprometido hasta los huesos con las causas de los trabajadores e idealista a rabiar.

Aunque nació en Monterrey, Nuevo León, su infancia y adolescencia transcurrieron en Torreón, Coahuila, y en Ciudad Madero, Tamaulipas. Después de un paso realmente corto por la industria petrolera –alrededor de un año– se incorporó a los Ferrocarriles Nacionales, por ahí de 1921, asumiendo varias responsabilidades.

Su niñez testificando la Revolución en el norte de México, quizá fue uno de los elementos que lo fue formando como una voz importante del lado de los desprotegidos. Fue natural en él, en esos años, participar activamente en la lucha que los trabajadores de México y del mundo emprendieron a favor de dos anarquistas italianos, Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti, encarcelados en Estados Unidos.

En 1925 se convirtió en dirigente del sindicalismo ferroviario y a partir de ahí tres actos importantes: intervino en la huelga de la Unión Mexicana de Mecánicos y en la huelga general ferrocarrilera, se afilió al Partido Comunista y se integró a la Confederación de Transportes y Comunicaciones.

Se sabe que la huelga ferrocarrilera de 1927 tuvo tintes violentos, pero que también fungió como una especie de plataforma que dio mayor visibilidad a varios comunistas, entre ellos a Valentín Campa; además de motivar la creación del Sindicato Nacional de Ferrocarrileros.

Los enfrentamientos entre el Partido Comunista o los movimientos sindicales y el gobierno, eran frecuentes. Al no poder doblegarlo, lo encarcelaron por vez primera en esa época.

El Partido Comunista adquiría fuerza, y para 1929 estaba listo para contender por la Presidencia en las elecciones federales. Se constituyó el Bloque Obrero y Campesino Nacional, en cuyos puestos de mando se encontraban: Úrsulo Galván, Diego Rivera, Isaac Fernández, Valentín S. Campa, Donaciano López, y Rodolfo Fuentes López. Desde ese momento Campa siempre tendría una posición prioritaria en la vida política y sindical del país.

Posteriormente se integraría la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM), “ajena a todo compromiso con la pequeña burguesía dominante”, cuyos directivos eran: Julio Antonio Mella, como secretario general honorario; David Alfaro Siqueiros, secretario general; y Valentín Campa, secretario de Organización.

En estas y otras organizaciones, nacionales e internacionales, como la Confederación Sindical Latinoamericana –y en plena crisis económica a causa de la depresión– la participación de Valentín Campa se enfocaba en paros, huelgas y otras acciones en defensa de los obreros, lo que lo colocó en la mira de los Gobiernos, en una época en que aún estaban por definirse leyes que regularan las relaciones con los patronos.

Las luchas eran complejas, porque dentro de los mismos organismos sindicales se producían diferencias que hacían particulares las manifestaciones en cada entidad, pero en todos los procesos de composiciones o reagrupaciones, Valentín Campa siempre tuvo un rol esencial, sobre todo en la época del llamado “Maximato”, durante la Presidencia de Plutarco Elías Calles.

Después de muchas vicisitudes, en febrero de 1936 se efectuó un congreso del que surgiría la Confederación de Trabajadores de México, mejor conocida como CTM; con lo que la lucha obrera, en México, delinearía otra faceta histórica. Aunque al principio se vislumbraba la posibilidad de una unidad que trabajara a favor de las condiciones de los diferentes gremios de trabajadores, pronto se dieron diferencias y malos manejos, que derivaron en la salida de numerosas agrupaciones afiliadas, entre ellas la de los ferrocarrileros. Aproximadamente de 1943 a 1948, Valentín Campa retomaba con fuerza en el sector que lo vio nacer como líder, asumiendo la Secretaría de Educación y Propaganda.

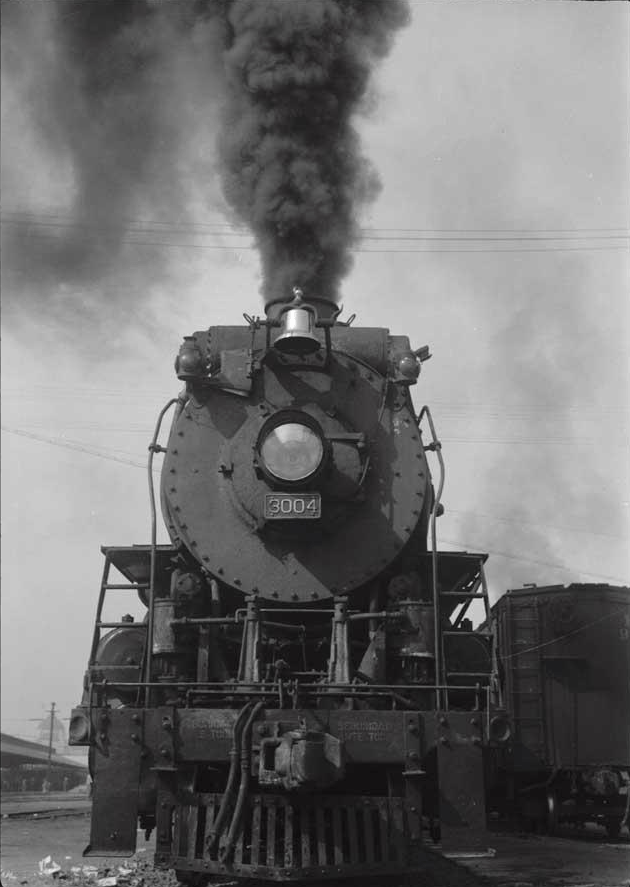

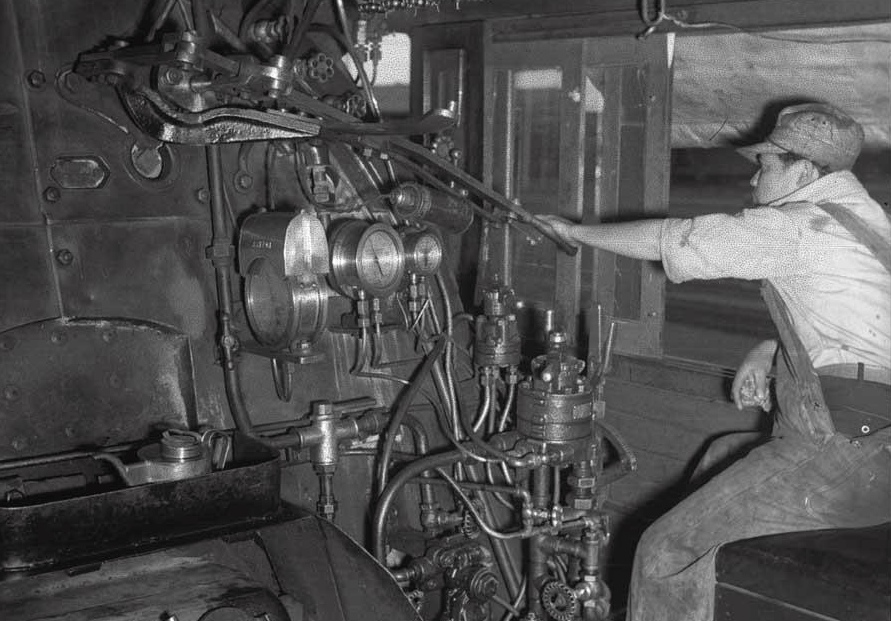

Aquí cabe mencionar que, tras la Revolución Mexicana y el papel que jugaron los trenes en la misma, todo el sistema de trenes sufrió un notable deterioro, que obligó a que el sistema ferroviario se fuera nacionalizando paulatinamente, entre 1919 y 1937, hasta integrar Ferrocarriles Nacionales de México. Pese a tener una fuerte carga emblemática, se fueron recrudeciendo las condiciones financieras y, tras un déficit operativo calculado en 552 millones de dólares, ocasionó su posterior privatización, hacia 1995.

Concluida la Segunda Guerra Mundial, los dirigentes de la CTM cerraban filas contra posturas comunistas, y daban lugar a lo que hoy se conoce como “charrismo sindical”. Primero aceptaron el reingreso de algunas agrupaciones independientes, entre ellas el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), pero coludidos con su Secretario General, Jesús Díaz de León, interpondrían demandas fraudulentas contra Valentín Campa y Luis Gómez, por un supuesto fraude. Cuando los agremiados quisieron destituir por este acto a Díaz de León, la CTM envió golpeadores profesionales, que resguardaron el edificio y lo mantuvieron en su poder.ç

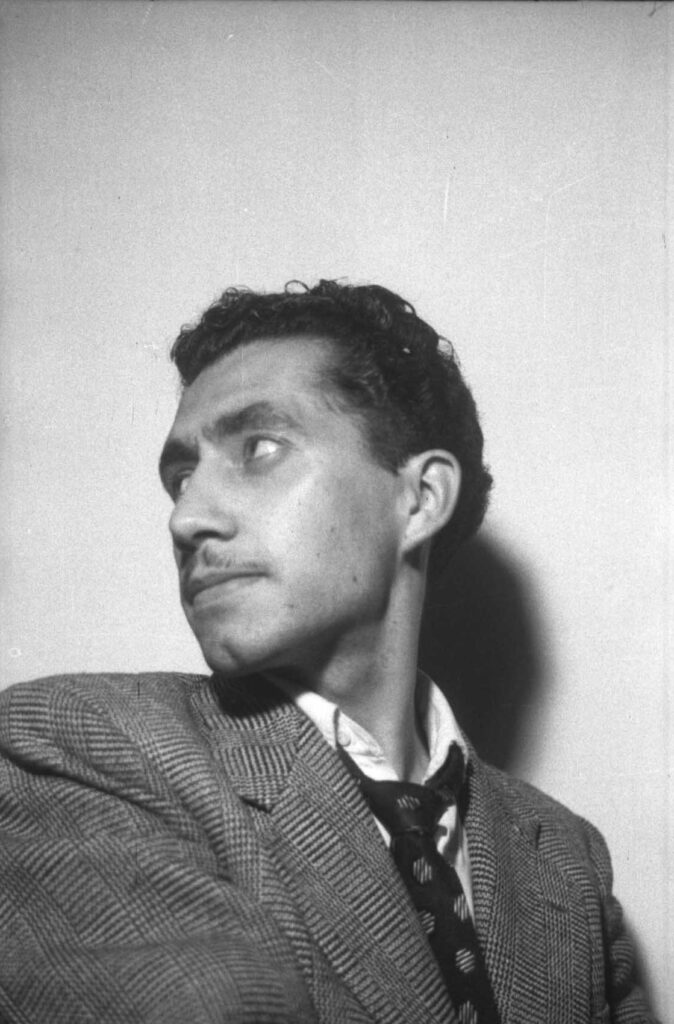

Campa fue detenido y permaneció en la cárcel de Lecumberri de 1949 a 1952. Al ver estas imágenes captadas por Tomás Montero Torres, de su ingreso, cambio de ropa y registro, es factible intuir cierto orgullo, porque, finalmente, estas detenciones no hacían sino reafirmar sus convicciones.

A su salida militó en el Partido Obrero Campesino Mexicano, para más tarde reincorporarse al Partido Comunista, que encontró fortaleza en movilizaciones de maestros y ferrocarrileros, entre otros gremios, hacia finales de los años sesenta. Con este apoyo, en repudió al charrismo sindical y en busca de mejoras reales para los obreros, y para el reconocimiento de su líder, Demetrio Vallejo, los ferrocarrileros protagonizarían durante 1958-1959 una serie de paros y huelgas –a los que se unirían otros gremios como los petroleros–. Aunque lograron algunos puntos, como lo referente a salarios, el reconocimiento de Vallejo no se daba por la fuerza de la CTM y su colusión con el poder, por lo que alrededor de 100 mil ferrocarrileros de todo el país se fueron a un paro total e indefinido. Desafortunadamente la respuesta fue una aguda represión y la aprehensión de miles de trabajadores y líderes. Más adelante, después de algunos desencuentros partidistas, Valentín Campa volvería a ser arrestado y encarcelado por diez años más.

Hay documentos que comprueban que la cárcel no fue impedimento para que él siguiera activo en la lucha obrera. Junto con otros presos importantes, como el propio Demetrio Vallejo, Filomeno Mata y David Alfaro Siqueiros, iniciaría una huelga de hambre tratando de presionar por su libertad. Estando en prisión, fue postulado para Senador por la Convención del Frente Electoral del Pueblo en el Distrito Federal. Se mantuvo activo para participar en la vida sindical ferrocarrilera, y en 1967 el Partido Comunista lo integró a su Presidium de forma honoraria.

El 29 de julio de 1970, junto con Demetrio Vallejo, por fin fue liberado. Valentín Campa atribuyó gran parte de esta decisión al Movimiento Estudiantil de 1968, ya que una de sus exigencias constantes fue la liberación de presos políticos.

Tras dos lustros de encierro, la vida no fue tranquila para Campa. Continúo coherente a sus ideales comunistas y, según está documentado, sufrió dos secuestros policíaco-militares en el periodo de Luis Echeverría, uno de ellos vinculado a un supuesto accidente ferroviario. Al mismo tiempo fue consultor e inspiración para la conformación de otros sindicatos, en especial universitarios. Además, para las elecciones presidenciales de 1976 el Partido Comunista de México lo postuló como candidato, y fue el único que contendió contra José López Portillo. Alcanzó poco más del 5% de los votos, que fueron anulados al no contar el PCM con el registro oficial; pero para 1978 se convirtió en diputado por ese partido para la LI Legislatura. Hacia el final de sus días, y tras varias transformaciones que fue teniendo la izquierda mexicana, militó en el Partido de la Revolución Democrática y falleció el 25 de noviembre de 1999, a la edad de 95 años.

78 años –sino es que más– claramente entregados a la lucha obrera, en especial desde el gremio ferrocarrilero. Seguro para Valentín Campa resultaría triste testificar la ruina de lo que en un tiempo fue un sistema ferroviario de excelencia, y más aún ver que con su privatización desaparecerían del país los trenes dedicados al transporte de pasajeros. Pero bueno, el Gobierno de la Ciudad de México ya contribuyó a su memoria: un tren de la línea 12 del metro corre día y noche su rutina diaria, ostentando en su frente el nombre de Valentín Campa.

En el “Correo de Espectáculos” del 14 de enero de 1919 se reseñaba el éxito de la Zarzuela “La Gallina Ciega”, protagonizada en el Teatro Principal de la Ciudad de México por la soprano María G. Gallardo, el tenor Mario Talavera, el barítono Felipe Liera, el bajo Luis G. Saldaña y Enriqueta Monjardín, todos ellos españoles. Era el auge de este género surgido en la Península Ibérica, donde a lo largo de la representación teatral se combinaban partes vocales con diálogos hablados.

Enriqueta Monjardín era una sevillana que inició su carrera en 1882 como tiple cómica; después se integró a una compañía dramática en calidad de dama joven, con la que llegaría a La Habana en 1889, para poco después embarcarse a México. María Tue era otra actriz proveniente de España, que hacía gala de sus talentos en las también llamadas Operetas, y que adquirieron su nombre más popular al presentarse por vez primera en El Palacio de la Zarzuela, en Madrid. Se sabe que a ambas las había recibido muy bien el público mexicano y se les consentía con flores y aplausos.

Pero para los años cuarenta la capital de México se convirtió en una afrenta para ellas. Lejos habían quedado las mieles de la juventud, así como los talentos histriónicos de sus años mozos. La soledad, la pobreza, la desesperanza, la fragilidad de sus cuerpos, habían obligado a María a pedir limosna fuera de los teatros en los que alguna vez actúo; mientras Enriqueta vendía pepitas a los feligreses tras escuchar misa. La vejez las había esperado sin más nada que sus propias manos para sostenerse…

Su última etapa de vida pudo ser como la de tantos adultos mayores, cuando contrastan la vida productiva, plena y entregada que lograron en sus mejores años, con la marginalidad a que los induce el olvido, el desgaste físico, la carencia de alternativas de calidad para seguir viviendo… Sin embargo, el destino, siempre tan azaroso, logró que una noche de 1941, en las afuera del Teatro Colón, Mario Moreno “Cantinflas” reconociera en aquella anciana mujer que le pedía ayuda, a una de las artistas que tanto contribuyeron al auge de las zarzuelas en México: María Tue, y a quien desinteresadamente -como todo lo que él hacía- comenzó a ayudar de forma inmediata. Poco después reconocería en la vendedora de pepitas a Enriqueta Monjardín, a quien por supuesto también apoyó para, literalmente, rescatarla de la miseria.

Mario Moreno, sensible al infortunio de sus colegas de profesión, vio en ello una oportunidad para emprender acciones que pudieran garantizar para todos los actores, al llegar a la vejez, otro panorama muy distinto al que ellas habían vivido, ante la falta de un sistema de seguridad social que las incluyera.

Casa del actor

Desde el instante en que concibió la idea, emprendió esfuerzos para adquirir un predio y construir un sitio idóneo para la última etapa de vida de los miembros del gremio actoral, a partir de donativos en dinero o en especie. A esta noble labor se sumarían, entre otros, Jorge Mondragón, Jorge Negrete, Consuelo Guerrero y María Teresa Montoya.

Les tomaría tres años concretar la idea e inaugurar, con las dos primeras huéspedes que la motivaron, María y Enriqueta, la Casa del Actor en Tiziano 34, en el barrio de Mixcoac. Enfermeras, comedor, habitaciones cómodas y pulcras listas para acoger a actores y actrices por igual, contribuirían a la vez en reflexiones -cada vez más necesarias e importantes- sobre esa Tercera Edad a la que todos, de una u otra manera, nos encaminamos.

Hoy, 69 años después de que empezara a funcionar este asilo modelo para actores, la esperanza de vida de los mexicanos es, de acuerdo con el INEGI, de 78 años para las mujeres y de 73 para los hombres. Una vida longeva a la que debiéramos aspirar en condiciones óptimas de salud, lúcidos, valorados, en compañía de seres queridos…

Aunque se estima que en el 2040 uno de cada 4 mexicanos pertenecerá a la Tercera Edad, no sé si estemos lo suficientemente conscientes de lo que significa. En principio, que un número importante de nosotros formará parte de ese rango de edades (arriba de 60, ejem…), sino es que ya está en él. ¿Estamos haciendo lo suficiente para tener una vejez armoniosa? ¿Leemos para que el cerebro esté activo…? ¿Nos ejercitamos? ¿Cuidamos nuestra alimentación? ¿Cultivamos la amistad, procuramos las que ya existen? ¿Demostramos nuestro amor a aquellos que nos importan? ¿Celebramos la Vida…?

Veo a este primer grupo de actrices residentes en la Casa del Actor, retratadas por Tomás Montero Torres, y siento que aunque ya están a salvo del mundo exterior -de las carencias y la zozobra del día a día- hay un universo interno en cada una que las atrapa y vuelve melancólico su mirar. ¿Qué se guardan…? ¿Qué tan sinuoso fue su camino para llegar ahí, a ese instante de tiempo? ¿Qué les duele más allá de sus pies hinchados y la dificultad al caminar…?

Cada persona es una historia y tendríamos que desentrañar varias para entender lo que guardaban y sentían sus corazones. A lo mejor al cerrar los ojos para adentrarse en el sueño y revivir, así, los años donde el baile y el canto eran la razón de ser y estar, una sonrisa luminosa les habitaba sus rostros…

Al mal tiempo buena cara, Ciudad de México 1951

El golpe de vista cae, certero, sobre el cuerpo de una señora vestida de negro que se aferra a la pared como un alpinista al acantilado. Rápido, tal cual ojo, se cae en cuenta del poco espacio para la pisada, los pies de la dama tienen la precisión del espacio mínimo y la posición comprometida. La bolsa de las compras hará imposible el próximo paso.

Entonces, y sólo entonces, la mirada viaja al primer plano, al piso. Y los reflejos indican el agua, están en perfecta armonía con la base de la columna que se adivina a la derecha. El escalón levemente a la izquierda y los cuadros del mosaico de ese mismo flanco con las horizontales de la cortina de hierro, todo, salvo la señora y el agua, es fijo, estático, transmite al cuerpo la sensación de durabilidad, de inamovible objeto. El gran momento de la foto es ese cuidadoso ballet de la señora y el espejo de agua.

Entonces se hace evidente la historia que en apariencia es obvia: la señora viene del mercado y no quiere mojarse, ha llovido, aunque la señora –desde los zapatos– está seca.

Luego las dudas, acaso es una gran fuga de agua, un drenaje… En fin, las variaciones de una historia desencadenada por la contradicción de un cuerpo pesado y viejo que transforma la dificultad en gracia, como la lluvia, que estorba pero alegra.

Enorme síntesis de una mirada que sólo tardó una fracción de segundo y que el lenguaje, en su triste condición temporal y lineal nos hace ver como pasado –y acaso lo sea– un presente que sigue sucediendo en la portada del catálogo (**) del archivo de Tomás Montero, fotógrafo.

(*) Roberto Maldonado Espejo es maestro de fotografía en LCI Monterrey, con especialidad en fotoperiodismo. En el Archivo Tomás Montero Torres nos sentimos honrados de esta colaboración suya para el blog, que esperamos sea la primera de muchas más.

(**) Quien desee el catálogo referido puede leerlo, imprimirlo y/o compartirlo en forma completamente gratuita a través de este link: http://issuu.com/maribelfonseca/docs/version_portada

De acuerdo con el informe oficial del Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM, este martes 20 de marzo a las 12:07 se registró un temblor de 7.8 grados escala Richter, con epicentro en las cercanías de Ometepec, Guerrero, y Pinotepa Nacional, Oaxaca; que se sintió con fuerza en la zona central de la República Mexicana. En estas situaciones, nuestra memoria reciente revive las imágenes, estremecimientos y resquebrajos sufridos en 1985, cuando a las 7:17 de la mañana un temblor oscilatorio y trepidatorio, con una magnitud de 8.1 y con epicentro frente a la desembocadura del Río Balsas, en los límites de Michoacán y Guerrero, junto con su fuerte réplica del día siguiente, provocaron una de las más graves tragedias humanas de la capital mexicana, con más de 10 mil muertos, miles de heridos y damnificados, así como cuantiosas pérdidas materiales. Aunque no fue la primera vez que el Valle de México se estremecía…

La madrugada del domingo 28 de julio de 1957, exactamente a las 2:44am, los habitantes de la Ciudad de México despertarían sorprendidos y presurosos por un temblor de 7.7 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro en esa ocasión se ubicó en Acapulco, Guerrero, con el resultado de 700 personas muertas y 2,500 heridas. Un año antes, en el ánimo de modernidad de aquella época, se había levantado el primer rascacielos del país: la Torre Latinoamericana, diseñada por el arquitecto Augusto H. Álvarez (44 pisos y 188 metros de altura incluyendo la antena), así que los días posteriores, en los medios y círculos especializados, se procuraba saber “si era peligroso crecer hacia arriba”.

Parece que los entrevistados por el reportero Alardo Prats -tres arquitectos y los pintores Ángel Zárraga y Diego Rivera- se inclinaban por promover un crecimiento horizontal y apegado a reglamentaciones que delimitaban la altura máxima de los edificios en sesenta metros, aunque las tendencias iban rompiendo el estilo de la Ciudad de México, con un crecimiento anárquico, “en todas direcciones, según el viento de las especulaciones monstruosas y desenfrenadas”, cuando el país albergaba 30 millones de habitantes y la capital tres millones y medio in crescendo…

¿Qué dirían los urbanistas de hace 55 años de la fisonomía actual de la Ciudad de México, que con su ritmo de crecimiento se expandió vertical y horizontalmente? Trascendiendo este punto -digno de otras polémicas y complejas soluciones- habría que resaltar la gran diferencia entre las reacciones y los daños humanos y materiales de ese 1957 y la experiencia de este día de 2012…

Aquel movimiento telúrico llegó a conocerse como “El temblor del ángel”, porque también cayó al suelo la emblemática figura de la Victoria Alada que coronaba la Columna de la Independencia, tal y como podemos apreciar en esta serie de fotografías de Tomás Montero Torres. El ángel tuvo que ser reconstruido a lo largo de un año por un grupo de técnicos, bajo la dirección del escultor José María Fernández Urbina, así que la columna permaneció sin su colosal complemento hasta el 16 de septiembre de 1958, cuando fue reinaugurada.

Resalta la proporción entre los trozos de la Victoria Alada esparcidos por el suelo y la dimensión de hombres y mujeres que llegaron hasta ese punto de la Avenida Reforma a verlo con sus propios ojos… Otras edificaciones se perderían por completo o sufrirían cuarteaduras de importancia, contribuyendo con sus ausencias o remodelaciones a reconfigurar la metrópoli…

Pero hubo aprendizajes… La Torre Latinoamericana, por ejemplo, fue de los primeros edificios del planeta en construirse en una zona de alto riesgo sísmico y, gracias a su estructura de acero y gatos hidráulicos se mantuvo sin percances, logrando gran prestigio internacional y el premio del American Institute of Steel Construction.

Es más, hoy día, con su fortaleza probada tras el sismo de 1985, “la Latino” está considerada “uno de los rascacielos más seguros del mundo”. De cierto modo constituyó un experimento positivo para la mejora de futuras construcciones, en México y el extranjero. Fue la edificación más alta del país hasta 1972, cuando concluyó la construcción del Hotel de México -hoy World Trade Center-, y durante ese tiempo también permaneció como “la más alta de Iberoamérica”.

Lo cierto es que los aprendizajes nunca concluyen, menos cuando habitamos un país con alto riesgo sísmico debido a sus características geológicas.

Así probablemente podría titularse esta fotografía de la flemática Dolores del Río, quien mirando a lo lejos posa en una actitud apacible –mientras cose y sus pequeños carretes de hilo están al alcance de su mano– en un bello rincón de su rancho La Escondida, en lo que en ese año de 1951 era aún un Coyoacán pueblerino, algo retirado del bullir del centro de la capital mexicana.

Con un quexquemétl que acentúa su sencilla dignidad, y que ya en el interior de su casa, con otro atuendo y un exquisito juego de aretes, anillos, collares y pulseras, la hará lucir cosmopolita y sofisticada, permite que Tomás Montero Torres le haga varios retratos para La Revista de Revistas, el Semanario Nacional, donde lucirá fabulosa en la portada del 8 de julio de ese año, con magnífico y sensual traje de noche, de tela sedosa y amarilla.

Varios rollos se emplearían en esta sesión, tanto en blanco y negro como a color, pero sólo 5 imágenes se publicarían en total.

¡Que diferente se ve luciendo su atuendo frente al espejo, sin el acento del color! De acuerdo con el crítico e impulsor de la fotografía de aquellos tiempos, Antonio Rodríguez, Tomás Montero fue varias veces a Estados Unidos “para estudiar diversos problemas de la técnica, y fue de los primeros en introducir en México la fotografía a color y el Flexicrom”. De ahí que su colaboración para Revista de Revistas haya sido tan fructífera.

Cabe notar que, en la descripción minuciosa que se hace de la casa de la gran diva mexicana, resalta la mención de la biblioteca, donde además de libros de gran valor “destacan figuras de barro de arte indígena que Diego Rivera obsequió a la artista cinematográfica” y donde también hay “objetos de plata mexicana”. El manifiesto interés de los hacedores de la imagen de México de aquellos años por valorar las raíces y el arte que nos distinguen, y que buena falta haría retomar en estos tiempos, donde la paloma adquiere otro significado al de aquel que leemos en la imagen de Dolores del Río sosteniendo una en sus manos.

Durangueña de facciones recias, porta un curioso vestido para volver a posar en el jardín junto con uno de sus perros y una efigie que la inmortaliza. Tres son entonces los rostros que nos miran, perpetuando el encuentro a más de 60 años de distancia…

Trayectoria singular, iniciada en Estados Unidos un poco a broma, donde se consolidó en el cine mudo y transitó con rimbombantes éxitos al cine sonoro; para luego retornar a México triunfadora y eterna. Patria que la recibe amorosamente, con proyectos estelares a cargo de otros grandes del cine mexicano –Roberto Gavaldón y Emilio el Indio Fernández– donde demostrará con su talento y carisma que la juventud es un estado de gracia, pero no el condicionante para volverse el ideal soñado de un sinfín de corazones…

Ella encarna la universalidad de la imagen cinematográfica, porta el mundo en sus estolas y en la actitud para desenvolverse dentro y fuera de escena. Impacta por su belleza y garbo, sin duda, pero también por haber franqueado numerosas fronteras: territoriales, idiomáticas e incluso la de los estereotipos femeninos de esos lustros, que permitían el desenvolvimiento de las mujeres en otras esferas profesionales siempre y cuando no perdieran las dotes propias de su género… ¡como coser!

Hoy que es un día dedicado internacionalmente a la mujer, tomemos estas imágenes de Dolores del Río como un homenaje a su persona, y como un bello pretexto para reflexionar en aquello que es esencia y lo que es imposición social en y para la mujer.

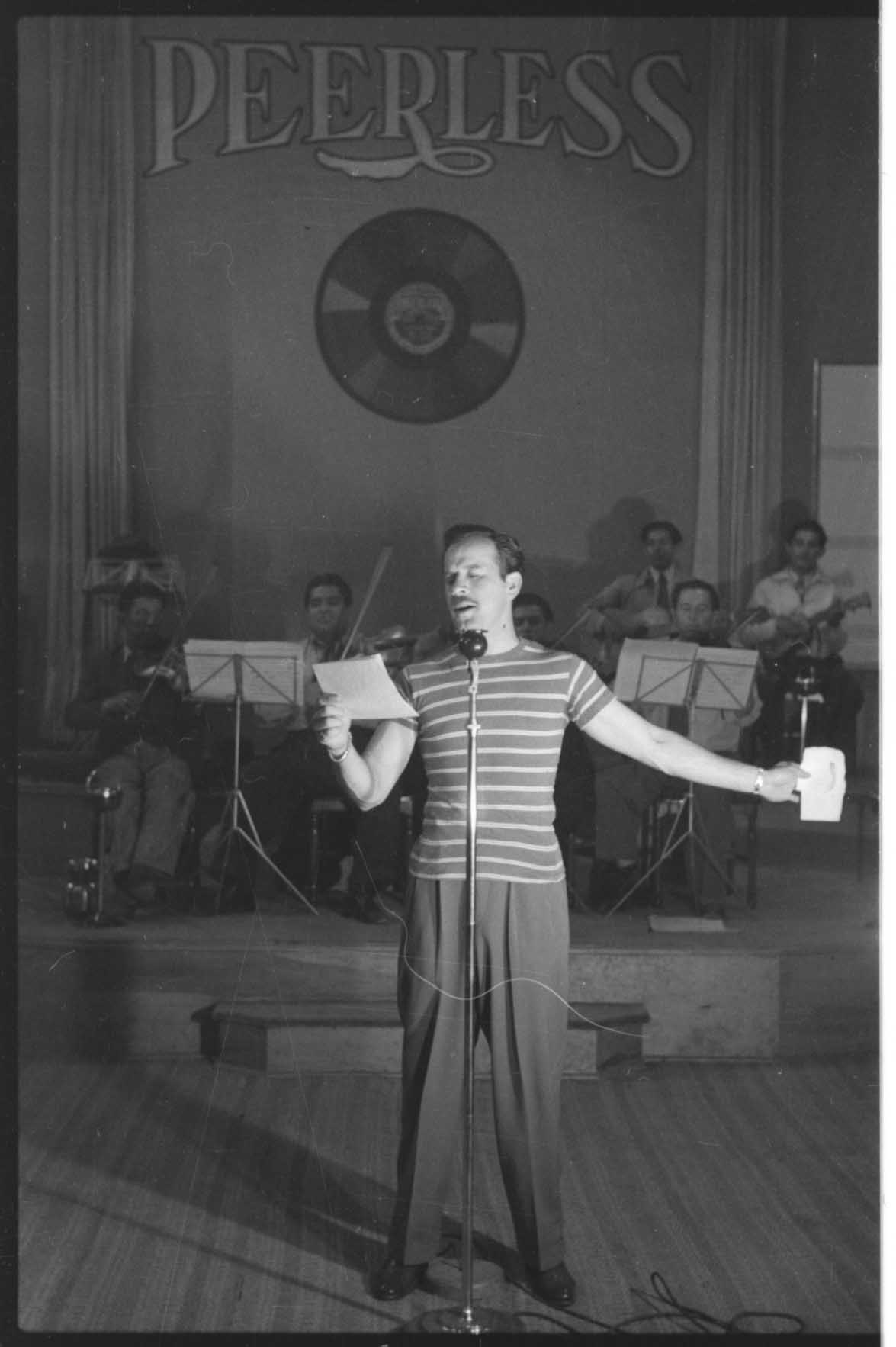

Hubo una época de oro en México, cuando se consideraba un país en donde las oportunidades llegaban solas, con poca competencia y con trabajo para todos; y en la que los que se aventuraban a ir más allá destacaban, consolidando sus nombres para las generaciones futuras. Pedro Infante y Don Tomás Montero fueron unos de ellos.

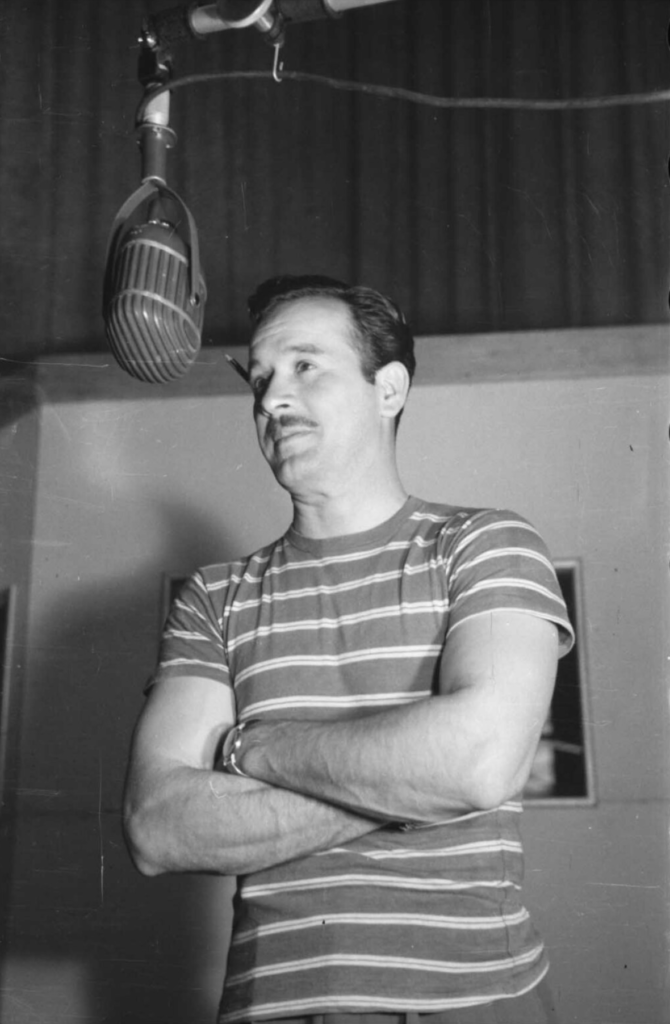

Pedro Infante en los estudios “Peerless”

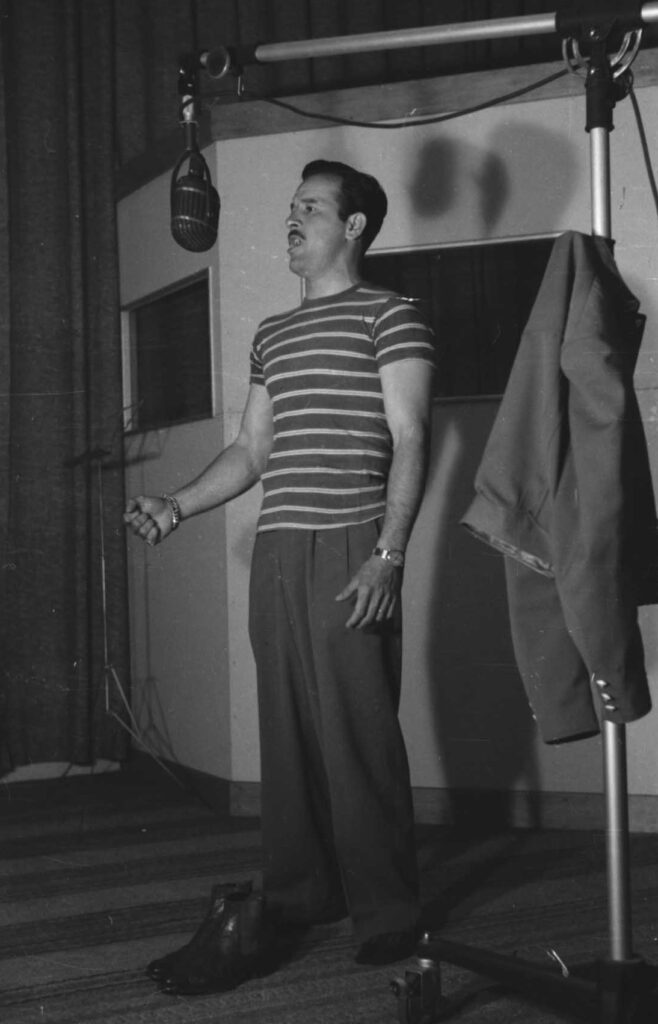

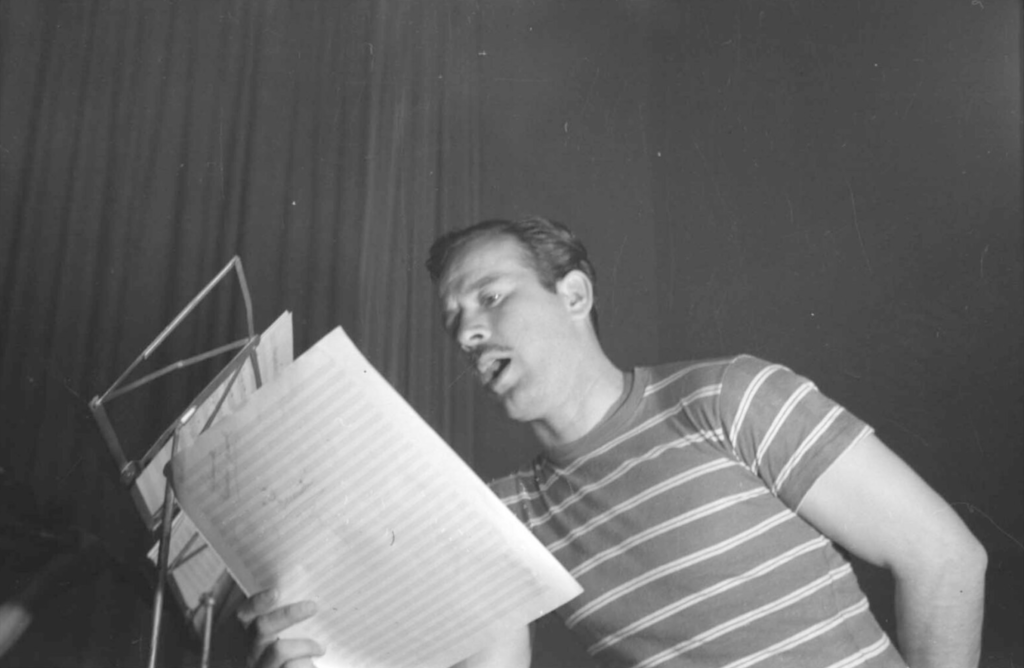

Esta serie de imágenes -captadas a Pedro Infante por Tomás Montero Torres– tienen una relevancia tremenda, porque nos describen más de lo que cualquiera pueda imaginar… Se trata de una secuencia fotográfica en los estudios “Peerless” de la avenida Mariano Escobedo #201 de la Ciudad de México, donde vemos a Pedro Infante vestido del personaje de la película “Nosotros los Pobres”, ni más ni menos que de “Pepe el Toro”, con una camiseta con bandas horizontales en color rojo y un lápiz en la oreja; en otras más lo vemos descalzo, ensayando con los músicos o recibiendo instrucciones del director de la compañía fonográfica, el señor Don Guillermo Knorhauser.

Pero para explicar sobre esta sesión en particular, tengo que darle un vistazo a cómo Pedro Infante llegó a grabar en dicha compañía.

Los orígenes

Pedro Infante se iniciaría como músico desde muy joven; su padre, Don Delfino Infante, era músico de profesión, por lo que a Pedro le tocaría acompañarlo en sus múltiples compromisos en una orquesta. Ya de adolescente y por ser un muchacho “coqueto” empieza a cantar para culminar sus “conquistas” a las muchachas de su localidad (Guamúchil, Sinaloa); de esta manera, el destino hará un camino a Pedro Infante para llegar a ser el artista más famoso de México y Latinoamérica.

Después de una aventura hacia la capital de México, en compañía de su primera esposa María Luisa León, las oportunidades para él no se hicieron esperar: cantaría para la estación de radio XEB “El Buen Tono de la Radio” (que aún sigue transmitiéndose como la primer estación de radio vigente y más longeva de México); de ahí le darían trabajo como “Crooner” en centros nocturnos; después de algún tiempo, en 1942, realizará una prueba para grabar su primer disco en la compañía “RCA Víctor”, dos boleros llamados “Guajirita” y “Te estoy queriendo”, de los cuales se tenía planeado vender 300 copias, pero sólo se vendieron 100, lo que motivó a que fuera expulsado de la compañía “RCA”.

Pedro

Un año después, a finales de octubre de 1943, Pedro Infante fue contratado para grabar en la compañía de discos “Peerless”. El director artístico era el señor Guillermo Knorhauser (de origen alemán), quien le ofreció grabar y firmar un contrato de exclusividad que duraría hasta la muerte de Pedro Infante, el 15 de abril de 1957.

Lunes 24 de marzo de 1947

Tomás Montero, reconocido fotoperiodista, se cita con Pedro Infante desde muy temprano en las instalaciones de la compañía “Peerless”, para una sesión de fotografías exclusivas. Es un magnífico día, el sol está en todo su esplendor –si ese día llueve entonces se tendrán que cancelar las grabaciones por el ruido que genera la lluvia, y que quedaría grabado en los discos de 78 rpm–. Pedro lo invita a pasar mientras Don Guillermo Knorhauser le entrega al artista las canciones que deben grabarse ese día. Pedro no conoce las melodías, pero su memoria es privilegiada, sólo repasa unos 10 o 15 minutos la letra y ya se la aprendió para toda la vida (alguna vez, en una gira por Perú, a Pedro le preguntaron si recordaba a las personas y sus nombres, sin dudar dijo que “sí”). Don Guillermo expresa lo que dirá siempre: “Trabajar con Pedro es un placer”, en tanto los músicos muestran haber ensayado tiempo atrás para el día de las sesiones; ahora sólo falta afinar y darle pequeños arreglos a las canciones para iniciar las grabaciones… Pedro ensaya otros 15 minutos con los músicos y Don Guillermo –que es el director artístico– indica qué debe cambiarse para una mejor interpretación. Por su parte, Tomás Montero no pierde ningún detalle de los sucesos, realiza tomas en todo momento: a Pedro cantando, a Pedro hablando con Guillermo Knorhauser, a Pedro ensayando con los músicos, a Pedro tocando el piano, a Pedro escuchando como van quedando las grabaciones, etc. Ya todos lo conocen bien, sólo bastan pocos ensayos y Pedro Infante es capaz de grabar sin jamás equivocarse.

Las melodías de ese día fueron éxitos

Ese lunes 24 de marzo de 1947 en los estudios “Peerless” resultó un día especial, a Tomás Montero le fue permitido tomar fotografías al artista mientras se grababan las canciones. En las bitácoras alguien anotó: “Hoy se tomaron fotos”. El ingeniero de sonido de esa sesión es el señor Ed. L. Baptista, quien se encuentra tras la cabina escuchando y ecualizando los sonidos (esta persona fundaría tiempo después su propia compañía de discos, “Musart”). El orden correcto de la grabación de las canciones fue así:

1.- “Mi cariñito”

2.- “Maldita sea mi suerte”

3.- “Mi consentida”

4.- “Me voy por ahí”

5.- “Ojitos morenos”

6.- “El aventurero”

7.- “Que gusto da”

8.- “La motivosa”

Algo curioso de esta sesión fue que la compañía “Peerles” perdió dos grabaciones de este día: “Que gusto da” y “La Motivosa”. De hecho, después de un tiempo nadie las recuerda, sólo permanecen escritas en las bitácoras poco legibles… Salen a la luz después de un trabajo arduo, de años de investigación que dieron fruto en los últimos tiempos, ya que se pudieron encontrar gracias a un coleccionista norteamericano que facilitó el material para su restauración.

La despedida

Ya son las 4:00 pm, por fin se termina de grabar. Pedro, contento y satisfecho, porta en su bolsillo el cheque que le dieron por la sesión, él así lo ha pedido… “A mi no me den eso de regalías, yo soy muy malo para las cuentas, mejor páguenme por mi trabajo”… Se pone su saco nuevamente y le dice a Tomás: “Por hoy se terminó, si quieres acompáñame al estacionamiento”…

Se dirigen a la parte trasera de los predios de la compañía “Peerless”, en donde tiene estacionado su Lincoln convertible del año en color negro. Se deja fotografiar nuevamente y Tomás Montero le realiza estupendas poses en su auto. El reloj de Pedro marca exactamente las 4:12 pm del lunes. Finalmente, se despide con la mano de su amigo Tomás, no sin antes agradecerle el haberlo acompañado durante el día en una sesión agotadora de trabajo.

La última vez que Pedro Infante pisa los estudios “Peerless” es el día sábado 1 de diciembre de 1956, para grabar cuatro canciones.

El predio original donde se ubicaban los estudios fue vendido por sus antiguos dueños, hace más de una década, a una compañía constructora que los demolió para edificar departamentos. En cuanto a los archivos sonoros, fueron adquiridos en precio secreto por la compañía Warner Music de México.

(*) Paul Riquelme es abogado, investigador y admirador profundo de toda la vida del ídolo de Guamúchil. Está en la etapa final de la elaboración de un libro sobre Pedro Infante, donde dará a conocer anécdotas e información poco conocida del actor y cantante. En el Archivo Tomás Montero Torres agradecemos profundamente su entusiasta colaboración, para enriquecer con contenidos interesantes una parte de la cantidad de fotografías que en el acervo se conservan de esa memorable sesión de grabación.

El coso más grande del mundo, con el aforo lleno

¡Qué lejos han quedado los días donde la Plaza de Toros México, el Coso de Insurgentes, La Monumental, se llenaba en su totalidad de personas ansiosas de ver y disfrutar uno de los espectáculos más antiguos del mundo: las corridas de toros!

Legado español de rápido arraigo en nuestro país, la fiesta brava es una forma de expresión que desde su nacimiento ha despertado críticas y desatado polémicas. La primera corrida en la Nueva España está fechada el 24 de junio de 1526, y tenemos como dato curioso el que algunos de nuestros héroes estaban ligados a la fiesta brava. Ignacio Allende, hábil jinete, era reconocido como un buen torero a pie, y Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, era dueño de ganado y proveedor de éste en los diferentes festejos que se realizaban en el Bajío, zona torera por excelencia.

En sus inicios la fiesta estaba ligada a las festividades cívicas y religiosas, donde se utilizaban las plazas públicas como ruedos.

La Real Plaza de Toros de San Pablo es el primer ruedo fijo, construido de madera y con la característica de ser desmontable.

En el siglo XX y hasta la década de 1940, la plaza más famosa era el Toreo de la Condesa, ubicado en los terrenos que hoy ocupa la tienda departamental El Palacio de Hierro Durango. Esta dejó de tener sentido después de que se demolió el Hipódromo de la Condesa y se comenzó la construcción de la nueva colonia; funcionó hasta su última corrida, el 19 de mayo de 1946, cuando fue desmantelado y trasladado a los terrenos de la Ex Hacienda de Los Leones, lugar que más tarde sería conocido como “cuatro caminos” o “El Toreo”, en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México, y que recientemente también fue desmantelado.

Por su parte, para el Coso de Insurgentes se hizo pública una convocatoria el domingo 4 de enero de 1942, en la que se invitaba a los arquitectos e ingenieros a enviar proyectos para la construcción de una nueva plaza.

Propuesta como parte de un ambicioso proyecto llamado Ciudad de los Deportes y promovido por el empresario yucateco de origen libanés Neguib Simón Jalife, que incluía, además de la plaza, un estadio de fútbol, canchas de tenis y frontón, boliches, cines, restaurantes, arena de box y lucha, albercas, playa con olas, terreno para ferias y exposiciones. Solo llegaron a construirse la plaza y el estadio (actualmente el Estadio Azul, del equipo Cruz Azul).

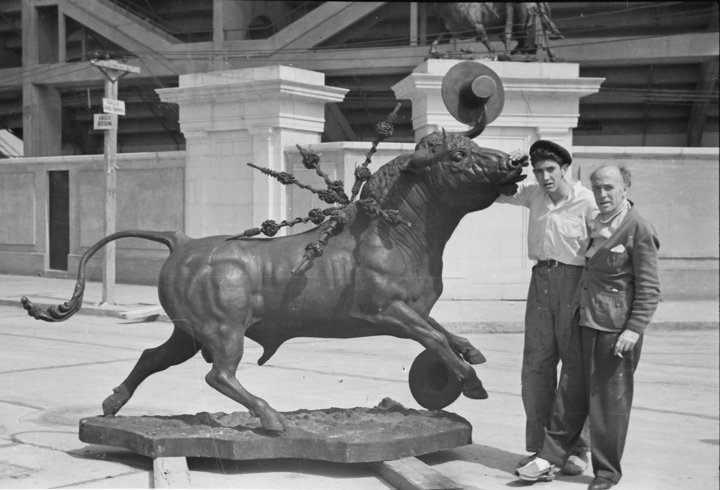

Otra obra del escultor valenciano Alfredo Just

Una de las esculturas que engalanan la Plaza México

El ingeniero a cargo de la construcción fue el ingeniero Modesto Rolland. El 1o. de diciembre de 1944 comenzaron las obras en los terrenos donde se ubicaba la ladrillera “La Guadalupana” en la colonia Nochebuena que para esas fechas se encontraba en las afueras de la ciudad.

La obra se terminó en un tiempo récord de 180 días: 10 mil trabajadores laborando en tres turnos las 24 horas del día logran tal hazaña. Su ruedo se encuentra a 20 metros por debajo del nivel de la calle. Está rodeada por esculturas del valenciano Alfredo Just, gran amigo de Tomás Montero Torres.

El 3 de febrero de 1945 el Arzobispo de México Luis María Martínez le da su bendición y no es hasta el 5 de febrero de 1946 que es inaugurada con aquel inolvidable cartel: Luis Castro “El Soldado”, Manuel Rodríguez “Manolete” y Luis Procuna. “Jardinero”, “Fresnillo”, “Gavioto”, “Gallito”, “Peregrino” (devuelto y sustituido por “Monterillo”) y “Limonero” fueron los toros de San Mateo que se lidearon ese día.

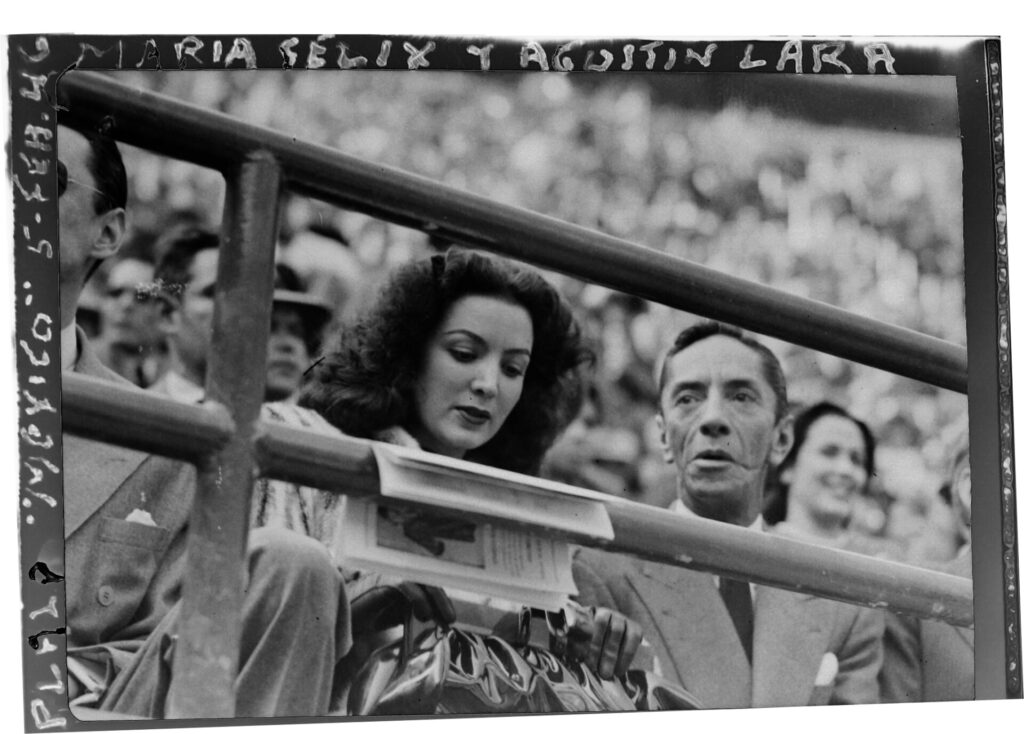

Agustín Lara y María Félix eran asiduos asistentes a las corridas de toros desde el Toreo de la Condesa y no podían faltar el día de la inauguración de la Monumental Plaza de Toros México. Ellos, al igual que las otras cerca de 41,260 personas asistentes esa tarde, observaron el primer muletazo de Luis Castro “el Soldado”, vestido de marfil y plata, y seguramente gritaron con todas sus fuerzas y con una sincronía no ensayada ¡Oleeeeé! haciendo retumbar al coso más grande del mundo.

TRIVIA:

En esta última fotografía el flaco de oro, Agustín Lara, aparece acompañado por una guapa y enigmática mujer, cuyo nombre desconocemos… La persona que proporcione un dato contundente que nos ilustre quién es ella y sustente bien su información, obtendrá como regalo una publicación sobre el Archivo Tomás Montero Torres, que enviaremos por paquetería a su domicilio. Se podrá obsequiar un ejemplar a los primeros tres que den la respuesta…