Pitidos ensordecedores y familiares. Máquinas resoplando. El chirriar aún leve de los convoyes patinando en los rieles hasta el alto total cuando arribaban. La parsimonia de los trenes que partían. Correr. Alcanzar el estribo para no quedarse. Discutir con el billetero que desde el primer momento dejaba bien asentada su autoridad sobre los pasajeros. Encontrar asiento, o ya no y resignarse. El equipaje, donde cupiera: arriba, abajo o a los lados. Los lugares más impresentables de la vieja capital desfilaban por las ventanillas: traspatios de fábricas, almacenes monumentales en Vallejo, Azcapotzalco y Pantaco. Colonias de paracaidistas, el canal del desagüe, los barrios de vagones abandonados vueltos casa. Y por fin, el campo. Primero nopaleras y magueyales más allá de Lechería o por Apizaco. Después el bosque.

Un mundo y un tiempo en sí mismos. Otro México, lejos de las carreteras y dependiente del paso del tren. De su detenerse unos minutos que concentraban toda la vida económica de los pueblos. “Café, café, quiere café”. Vendedoras de tacos de canasta, paletas heladas, nanche en almíbar, dulce de agave. Unas trepaban los vagones. La mayoría se apiñaban bajo las ventanillas alzando piña, naranja, aguas frescas, pulque, cabuches.

Lo demás era la marcha. Cada pieza metálica de los carros poseía vida propia, ninguna tuerca estaba bien apretada. Todo tenía juego: los asientos, las barras, las paredes, los compartimientos, las plataformas, los estribos. La unión entre dos vagones, que para eso estaba, para tener juego, virar, deslizarse, unir el ferrocarril en fila india.

Y entonces lo mejor: las distancias. La locomotora pitaba entusiasmada y fijamente lejana. Las máquinas hacían alarde de su poder como un triunfo importante de la Era Industrial, y aunque ya emplearan diesel, seguían pareciendo del ochocientos y pico.

Bamboleo y estridencia. El sobrecogimiento de los rieles sobre la grava y los durmientes al paso de las toneladas del tren. Una cadencia, traca traca traca. Cambios de ritmo. Un repicar de campanas pesadas. Un conmoverse cada cosa, establemente inestable, un tamborileo progresivo a la manera de una jazz band. Percusiones de hierro. La trompeta del pito. La adoración increíble del viento veloz. El olor a metal y grasa y cosa vieja tocaban otras zonas de los sentidos.

Pero el oído atravesaba transversalmente la experiencia del ojo, el olfato, las yemas de los dedos. Sinfonía en forma de sonata. Glissandi en las pendientes, allegro en las praderas, andante con motto en las curvas de la serranía. Todo masivo, incansable, profundo y barítono, con algo de chelo, de contrabajo, de tuba. En el día, en la noche, una música muy, muy larga, circular, épica. Anchos adagios.

Hasta el paisaje sonaba. Aquellos verdes de pino y barranca se inundaban de estrépito ferroviario y modulaban el eco. El vaivén arrullaba a los viajeros a pesar del ruido. Quien podía, se adormecía. Los ronquidos. Allá afuera el país corría, caminaba, suspiraba sobre horizontes nunca quietos, pero alcanzables, como si todo conservara una escala humana. No existían grabadoras, walkman, radios portátiles. Mucho menos iPod. Uno no cargaba música en el equipaje todavía. La música, brutal y majestuosa, estaba en los recintos inestables de alto techo y pasillos de tal estrechez que obligaban al esfuerzo, a la tensa cortesía, al empujón decidido. Cuerpos contiguos y un cacarear desesperado de pollos con el pico contra el suelo. Mediante propina algunos lograban transportar que si un puerco, que si un chivo. Para los animales no era divertido. Su lamento acompañaba la canción de las máquinas.

La tristeza de los adioses, la melancolía del trayecto, la esperanza adelante, la alegría de llegar. Eran otros tiempos, sin ubicuidades virtuales ni eficacia electrónica. El tiempo era real, los trenes danzaban, percutían, cantaban su fuerza titánica, autosuficiente y fugitiva.Hermann Bellinghausen (Ciudad de México, 17 de mayo de 1953) es médico, narrador, poeta y editor mexicano. Para el equipo del Archivo Tomás Montero Torres es un privilegio que nos haya dado permiso de publicar este texto, que es parte del Último tren de los Tres Tristes Trenes, incluido en su libro “La entrega” (2004).

Luis Mario Cayetano Spota Saavedra Ruotti Castañares, quien llegaría a trascender en prensa, radio, televisión, cine y literatura tan sólo como Luis Spota, partió de este mundo hace justo 29 años: el 20 de enero de 1985. Su precoz incursión al universo de los medios en el México de finales de los años cuarenta es el mejor ejemplo de lo que una afición temprana por la lectura puede llegar a inspirar. Se sabe que alentado por su padre, un inmigrante italiano asentado en la Ciudad de México, tuvo una infancia acompañada por las historias del francés Jules Verne y del compatriota paterno Emilio Salgari, entre otros. Aunque las vicisitudes económicas familiares lo empujaron pronto a “ganarse la vida”, mostró desde el principio un arrojo para destacar y lo mismo quiso ser torero que boxeador, afición ésta última que lo llevaría a presidir la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal, para más tarde ser presidente fundador del Consejo Mundial de Boxeo. Pero su vocación primera era encontrar historias, narrarlas y crearlas, utilizando para ello todas las posibilidades a su alcance.

Con seguridad sin duda envidiable, convenció a Regino Hernández Llergo, director de la revista “Hoy”, para que lo aceptara como realizador de entrevistas a la temprana edad de 14 años. Su audacia para conseguirlas marcó lo que sin duda fue una trayectoria brillante y sin tapujo alguno, ya que se desempeñó como fotógrafo, columnista, editor, locutor de radio y de televisión, guionista y director de cine, dramaturgo, poeta y novelista, cosechando premios y reconocimientos prácticamente en todos los ámbitos; lo mismo que el apodo de “el niño terrible de Bucareli”, durante el periodo de 1943 a 1944, por conseguir por 43 días consecutivos la nota de 8 columnas de Las Últimas Noticias de Excélsior, periódico con sede en esa calle.

Una intensidad por la narrativa -sustentada en la curiosidad, la cercanía con las esferas de poder lo mismo que por una observación detallista de la vida cotidiana, cuyos lados ásperos él mismo había padecido de niño- y gracias a la cual su legado periodístico, literario y fílmico es vehemente y vasto.

Una intensidad por la narrativa -sustentada en la curiosidad, la cercanía con las esferas de poder lo mismo que por una observación detallista de la vida cotidiana, cuyos lados ásperos él mismo había padecido de niño- y gracias a la cual su legado periodístico, literario y fílmico es vehemente y vasto.

Publicó su primera novela, “De la noche al día”, a la edad de 20 años y todavía un año después de morir se publicaría de forma póstuma “Días de poder”, quedando inconclusa “Historia de familia”. Tan sólo esta referencia a una de sus pasiones pudiera bastar para imaginar su capacidad de entrega y una facilidad nata para reconocer y usar los distintos lenguajes que emanan de cada medio.

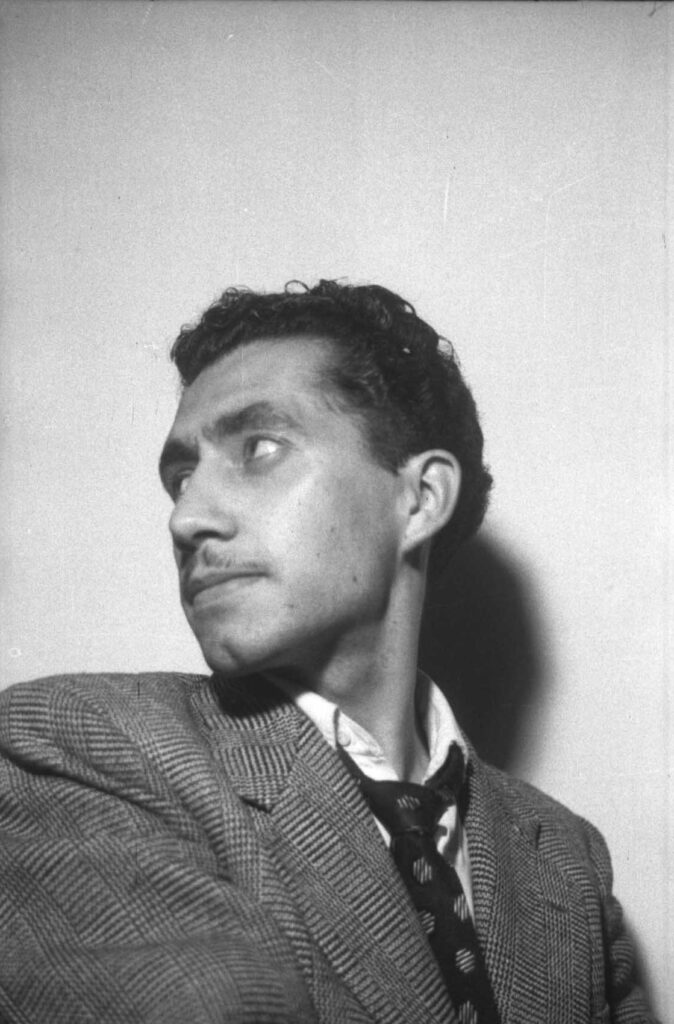

Hoy, para recordarlo, compartimos estos retratos hechos por Tomás Montero Torres a una edad temprana de Spota, en años donde sin duda coincidieron, ya que el fotorreportero también colaboró en los cuarenta y cincuenta para las revistas Hoy, Mañana y el periódico Excélsior, entre muchas otras publicaciones de la época. La mirada de Luis ya denotaba el entusiasmo que le caracterizaría a lo largo de la vida…

Desconozco si cultivaron una amistad, pero Margarita Michelena y Tomás Montero Torres coincidieron, por lo menos, durante cuatro momentos de su vida. La primera en la Universidad Nacional Autónoma de México, a mediados de los años 30, cuando ella estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras y Montero Torres en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. De esos primeros años de estudio, llegarían a convertirse en poeta y periodista, la primera; pintor y fotorreportero, el segundo. Durante esa época, para ser más precisos, en agosto de 1937, ambos asistieron al evento de inauguración de la Galería Permanente de la Generación Revolucionara Unificadora de Artistas (GRUA), ubicada en la calle de Corpus Christi No. 6, como puede comprobarse en la publicación que esa misma asociación hizo, con motivo de registrar tal suceso:

Tomás Montero Torres con traje y abrigo, en la foto superior y en el tercer sitio de derecha a izquierda.

Margarita Michelena en la foto inferior, primera fila, segundo sitio de derecha a izquierda. Montero Torres en la foto superior, segunda fila, tercero de derecha a izquierda, ya sin abrigo.

La publicación hacía referencia a los 23 artistas cuya obra se expuso para ese acto, además de incluir el cuento “Historia de travesuras”, de quien entonces firmaba como “Marga Michelena”. Entre otros, participaba también el pintor Manuel Montiel Blancas, quien compartiría una larga amistad con Tomás Montero.

Posteriormente, los dos trabajarían para la revista América, ella -oriunda de Hidalgo- comenzaría ahí su carrera literaria; él -oriundo de Michoacán- colaboraría ahí como fotógrafo y “asesor artístico”, de acuerdo con los créditos de ejemplares de la época.

Y por último, hay un cuarto instante registrado de vida compartida entre ellos, que en lo personal a mi me gusta mucho: una visita de Tomás Montero Torres a casa de Margarita Michelena.

Me lo cuenta esta serie de imágenes de fino acercamiento al espacio íntimo, al hogar y los afectos cercanos… Incluso una imagen que registró un abrazo de Margarita con su esposo e hija, que aunque ya se encuentra muy diluido, alcanza a mostrar un perfil de su brazo, cierta silueta.

En todas hay un porte indudable de esta mujer que, para muchos intelectuales de altura, como el propio Nobel Octavio Paz, poseyó una de las mentes mejor cultivadas de su tiempo.

Sus finas manos, ese mirar hacia dentro de sí misma, la suavidad que se intuye en la tela de su atuendo… No creo que sea sencillo posar así para un desconocido pero sí, quizá, para alguien que detrás de la lente se sabe amigo.

Veámosla como mujer indómita y entera, que halló en la palabra la forma directa de denunciar verdades y en la poesía la mejor manera de hablarse a sí misma. En el número 237 de la legendaria revista Vuelta, Octavio Paz escribió, con motivo del justo homenaje que en 1996 se le hiciera en Bellas Artes a Margarita Michelena: “pertenece a esa rara estirpe de poetas que en formas diáfanas alían el pensamiento al sentimiento, lo que pensamos con los sentidos a lo que sentimos con la cabeza. Sus poemas son cristalizaciones transparentes. Desde su primer libro me impresionaron, por igual, la maestría de la hechura, la profundidad del concepto y la autenticidad de la emoción. Equidistante del grito y del frío conceptismo, de la confesión sentimental y del «preciosismo», sus poemas brotan del suelo del lenguaje como chopos, pinos o álamos; también como torres de reflejos y esbeltos obeliscos de claridades. Poemas bien plantados en la tierra pero movidos por una misteriosa voluntad de vuelo. Gravitación y levitación”.

Y es un cierto halo de levitación el que yo distingo en varias de estas fotografías. En estos retratos amorosos de una poeta que, entre mucho, alguna vez escribió:

“Cuando yo digo amor”

Cuando yo digo amor identifico

sólo una pobre imagen sostenida

por gestos falsos,

porque el amor me fue desconocido.

Cuando yo digo amor

sólo te invento

a ti, que nunca has sido.Y cuando digo amor

abro los ojos

y sé que estoy en medio

de mis brazos vacíos.

Cuando yo digo amor

sólo me afirmo

una presencia impar

como mi almohada.

Cuando yo digo amor

olvido nombres

y redoblo vacíos y distancias.

Cuando yo digo amor

en una sala

llena de rostros fútiles

y pisadas oscuras en la alfombra.

Cuando yo digo amor

crece la noche

y mis manos encuentran

para su hambre doble y prolongada

mi pobre rostro solo

repetido por todos los rincones.

Cuando yo digo amor

todo se aleja

y me asaltan mi nombre y mis cabellos

y las hondas caricias no nacidas.

Cuando yo digo amor

soy como víctima.

La inválida en salud.

El granizo y la rosa paralelos.

La dualidad del árbol y el paseante.

La sed y el parco refrigerio. Yo soy mi propio amor

y soy mi olvido.

Cuando yo digo amor se me desploma

la ascensión de las venas.

Sobreviene un otoño

de fugas y caídas

en que yo soy el centro

de un espacio vacío.

Cuando yo digo amor

estoy sin huellas.

De porvenir desnuda

e indigente de ecos y memoria.

Cuando yo digo amor

advierto inútil

la palma de mi mano —que es convexa—

e increíble

ese girar soltero

del pez en su pecera.

Tomás Montero Torres y Manuel Buendía estaban destinados a conocerse, porque ambos eran michoacanos, y porque a ambos sus familias les desearon la profesión de sacerdortes, aunque, a ambos también, la vida los llevó por otros caminos: fotógrafo y pintor el primero; docente y periodista el segundo (además, Buendía era 13 años más joven que Montero). El destino los reunió en un proyecto editorial comandado por otro gran representante y decano del medio periodístico: Carlos Septién García; y más tarde los llevaría a compartir la aventura de ser docentes en la escuela de periodismo que lleva su nombre.

Fundador de La Nación, considerado en su tiempo el semanario político más importante de América Latina, Septién García atrajo el talento e interés de ambos y los formó en la crítica objetiva y sagaz; mientras que la revista sería, para los dos, una plataforma fundamental de despegue hacia otros derroteros de la comunicación.

Manuel Buendía tuvo una trayectoria coherente y de aportes valiosos. Fue el iniciador, por ejemplo, de esfuerzos de divulgación científica en la prensa escrita, en colaboración larga y estrecha con el Conacyt.

Su oficio incisivo se reflejó en todo su trabajo, y aún más, en una de las columnas que firmaba y que, gracias a su calidad, se publicaba en gran número de medios nacionales e internacionales: Red Privada. Fue censurado en más de una ocasión, y siempre encontró el modo de dejar atrás las presiones para brindar su voz clara e inquisitiva en otros espacios, donde ahondó sobre la CIA, el tráfico de armas y drogas, entre otros temas candentes para la época.

A más de uno molestó, porque el 30 de mayo de 1984 un sicario lo asesinó con cinco balazos por la espalda, en el cruce de Reforma e Insurgentes. Se sabe que estuvieron involucrados varios altos mandos de la Defensa y la Policía de aquel entonces, el nieto del ex Presidente Manuel Ávila Camacho (por lo que estuvo preso 18 años), y Manuel Bartlett, hoy Senador de la República por el Partido del Trabajo.

En honor de Manuel Buendía se creó en 1998 una fundación que lleva su nombre, y que desde entonces publica cada año el informe Recuento de daños, sobre el estado de la libertad de expresión e información en México. Hoy que es Día de la Libertad de Expresión en nuestro país, con tantos periodistas abatidos y censurados, Buendía es uno más para ser recordado.